株主総会の事業報告書とは?作成手順から記載事項・注意点まで解説

この記事の結論

- 事業報告書は会社法で定められた法定開示書類で、すべての株式会社に作成義務がある

- 公開会社は180日、非公開会社でも90日の準備期間が必要で早期着手が重要

- 中小企業は会社法施行規則により記載内容を大幅に省略可能

株主総会の準備で避けて通れないのが事業報告書の作成です。

しかし「初めて担当になったが何から始めればいいかわからない」「作成にどれくらい時間がかかるのか」といった疑問を持つIR・総務担当者も多いでしょう。

本記事では、事業報告書の基本概念から具体的な作成手順、注意点まで初級〜中級者向けにわかりやすく解説します。

株主総会の事業報告書とは?基本概念を理解しよう

まずは事業報告書の基本的な概念から理解していきましょう。

事業報告書は、会社法に基づいて株式会社が毎年作成する法定開示書類の一つです。

計算書類(貸借対照表・損益計算書など)では表現できない、定性的な企業情報を株主に報告する重要な役割を担います。

IR活動の中でも基礎となる書類であるため、その位置づけを正しく理解していきましょう。

事業報告書の定義と法的根拠

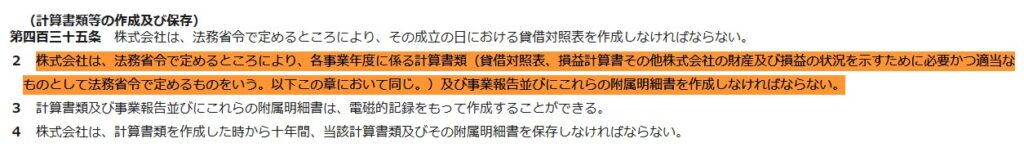

事業報告書は、会社法第435条第2項に基づくすべての株式会社に作成義務がある書類です。

正式には「事業報告」と「事業報告の附属明細書」を合わせて、事業報告書と呼ばれます。

- 会社法第435条第2項により作成義務が規定

- 事業報告と附属明細書で構成

- 計算書類を補完する定性情報を記載

- 株主総会での報告事項として位置づけ

計算書類が数値で表現される定量情報である一方、事業報告書は企業の事業内容や役員情報といった定性情報を記載するのが特徴です。

他のIR資料との関係性

事業報告書は、企業が開示する様々なIR資料の中でも法的義務のある基礎的な位置づけです。

| 資料名 | 法的義務 | 開示時期 | 主な内容 |

|---|---|---|---|

| 事業報告書 | あり | 株主総会の2週間前 | 定性的企業情報 |

| 決算短信 | なし | 決算期末後の45日以内(推奨) | 決算速報 |

| 有価証券報告書 | あり | 決算日から3ヶ月以内 | 詳細な企業情報 |

| 統合報告書 | なし | 任意 | 財務・非財務統合情報 |

決算短信や有価証券報告書とは作成目的や開示タイミングが異なるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。

誰が作成義務を負うのか?会社区分による違い

事業報告書の作成義務について、具体的にどの会社が対象となるのか詳しく見ていきましょう。

会社の規模や種類によって記載内容は大きく異なりますが、作成義務そのものはすべての株式会社に課されています。

ただし中小企業の場合、会社法施行規則により多くの項目を省略できる仕組みになっています。

この違いを理解することで、自社に必要な作業量を正確に把握できるでしょう。

すべての株式会社に作成義務あり

会社法第435条第2項では「株式会社は」と明記されているため、公開・非公開、大企業・中小企業を問わず例外なく作成義務があります。

- 株式会社なら業種・規模に関係なく作成義務

- 「小さな会社だから不要」は誤解

- 作成義務を怠ると株主総会の適法性に影響

- 有限会社や合同会社には作成義務なし

「うちは小さな会社だから必要ない」という誤解をしている経営者もいますが、株式会社である限り必須です。

作成を怠ると株主総会の適法性に問題が生じる可能性もあるため注意が必要でしょう。

公開会社と非公開会社での記載内容の違い

事業報告書の記載内容は、公開会社か非公開会社かで大きく変わります。

| 会社区分 | 定義 | 記載事項の範囲 | 該当例 |

|---|---|---|---|

| 公開会社 | 譲渡制限のない株式を発行 | 詳細な記載が必要 | 上場企業・一部非上場企業 |

| 非公開会社 | 全株式に譲渡制限あり | 多くの項目を省略可能 | 多くの中小企業 |

| 親子会社関係あり | 支配関係のある会社 | 追加記載事項あり(グループ全体の情報など) | グループ企業 |

公開会社とは株式の全部または一部に譲渡制限がない会社、非公開会社とは発行するすべての株式に譲渡制限がある会社のことです。

自社がどの区分に該当するかを正確に把握することが、効率的な作成の第一歩となります。

中小企業が知っておきたい省略のポイント

非公開会社、特に親子会社関係のない独立した中小企業では、記載事項を大幅に省略できるのが実情です。

- 会社の状況に関する重要事項(会社法施行規則118条1項)

- 内部統制の整備状況(該当する場合のみ)

- 会社の支配に関する基本方針(該当する場合のみ)

- 特定完全子会社に関する事項(該当する場合のみ)

- 利益相反取引に関する事項(該当する場合のみ)

会社法施行規則118条で定められた基本事項のみを記載すれば法的要件を満たせます。

ただし省略する場合でも、株主への説明責任は果たす必要があるため、最低限の情報は含めましょう。

事業報告書に記載すべき内容とは?

事業報告書の具体的な記載内容について、実務担当者が迷いやすいポイントも含め、以下3点を解説していきます。

全社共通の必須記載事項

会社法施行規則118条では、すべての株式会社に共通する5つの基本記載事項が定められています。

| 記載事項 | 内容 | 該当条件 |

|---|---|---|

| 株式会社の状況に関する重要事項 | 事業内容、組織変更、重要な契約など | 全社必須 |

| 業務の適正確保体制 | 内部統制システムの整備状況 | 決議がある場合のみ |

| 会社の支配に関する基本方針 | 買収防衛策など | 該当する場合のみ |

| 特定完全子会社に関する事項 | 100%子会社の状況 | 該当する場合のみ |

| 利益相反取引 | 親会社等との取引状況 | 該当する場合のみ |

この中でも特に重要なのは「株式会社の状況に関する重要事項」で、具体的な内容は各社の判断に委ねられています。

「重要事項」の判断基準については明確な規定がないため、株主の関心や会社への影響度を考慮して決定します。

公開会社で追加される記載事項

公開会社では基本事項に加えて、より詳細な企業情報の開示が求められます。

- 取締役・監査役の氏名、略歴、担当業務

- 役員報酬の総額と算定方針

- 社外役員の独立性に関する事項

- 株式の保有状況(政策保有株式含む)

- 会計監査人の名称と監査報酬

- 内部統制システムの運用状況

特に役員に関する情報は投資家の関心が高いため、報酬や略歴などの記載が義務付けられています。

上場企業の場合、これらの情報は投資判断に直結するため、正確性と充実度が特に重要です。

附属明細書との関係

事業報告には「附属明細書」も含まれており、本体では記載しきれない詳細情報を補完する役割があります。

| 区分 | 記載内容 | 記載方法 |

|---|---|---|

| 事業報告(本体) | 基本的な企業情報 | 簡潔に要点を記載 |

| 附属明細書 | 詳細な補足情報 | 具体的なデータや説明 |

| 該当事項なしの場合 | 記載事項がない旨 | 「該当事項はありません」 |

附属明細書は事業報告の内容を補足する重要事項を記載するもので、株主の理解を深めるために活用されます。

事業報告書作成の具体的な手順とスケジュール

事業報告書の作成で最も重要なのは、十分な準備期間を確保することです。

多くの企業が見落としがちですが、公開会社では180日、非公開会社でも90日の作業期間が必要とされています。

ここでは実際の作成フローと年間スケジュールを具体的に見ていきましょう。

事業報告書作成の作成に必要な期間は?

事業報告書の作成期間は、会社の種類によって大きく異なります。

| 会社区分 | 必要期間 | 主な作業内容 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 公開会社(上場企業等) | 180日 | 詳細な記載事項・監査・承認 | 投資家向けの品質が必要 |

| 非公開会社 | 90日 | 基本事項・社内承認 | 省略可能事項の判断 |

| 親子会社関係あり | 120日 | グループ情報収集 | 関係会社との調整 |

| 初回作成企業 | +30日 | 体制構築・ノウハウ蓄積 | 外部支援の検討 |

公開会社では記載事項が多く、監査や承認プロセスも複雑になるため、180日程度の期間が必要です。

初めて作成する企業であれば、さらに30日程度は余裕を見ておきましょう。

作成から提出までの4ステップ

事業報告書の作成は、情報収集から提出まで4つの段階に分けて進めるのが効率的です。

- 情報収集(30-60日)

各部署から必要な情報を収集し、親子会社がある場合はグループ全体の情報も整理 - 作成・文書化(30-45日)

最新のひな形を使用して、収集した情報を適切な形式で文書化 - 監査・承認(30-45日)

監査役による監査と取締役会での承認を受け、必要に応じて修正 - 提出・配布(10-15日)

株主総会の2週間前までに招集通知と合わせて株主に送付

各ステップで関係部署との連携が必要になるため、事前に役割分担を明確にしておきましょう。

最新のひな形を使用することも忘れずに確認する必要があります。

3月決算企業の年間スケジュール例

3月決算企業を例に、実際の年間スケジュールを月別に整理してみましょう。

| 時期 | 主な作業内容 | 関係部署 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 12月-1月 | 情報収集・体制整備 | 全社 | 年間の重要事項を整理 |

| 2月-3月 | 資料作成・初稿完成 | IR・総務 | 決算作業と並行実施 |

| 4月 | 監査役監査・修正 | 監査役・IR | 指摘事項への迅速対応 |

| 5月前半 | 取締役会承認 | 取締役会 | 最終承認と印刷準備 |

| 5月中旬 | 招集通知発送 | 総務・株主名簿管理人 | 株主総会2週間前必須 |

| 6月 | 株主総会開催・報告 | IR・総務 | 事業報告の説明実施 |

6月の株主総会に向けて逆算すると、遅くとも12月から準備を始める必要があることがわかります。

決算作業と並行して進めることになるため、IR・総務・経理部門の連携が特に重要になります。

作成時に注意すべきポイントと失敗回避策

事業報告書の作成では、法的要件を満たしながらも適切な情報開示のバランスを取ることが重要です。

特に初めて担当する方が陥りやすいのは、企業秘密の取り扱いや法改正への対応不足といった問題。

また、単に法的義務を果たすだけでなく、株主にとってわかりやすい資料にする工夫も求められます。

ここでは実務でよくある失敗例を踏まえて、注意すべきポイントを詳しく解説していきます。

企業秘密と開示のバランス

事業報告書の作成で最も判断が難しいのは、どこまで詳細に記載すべきかという開示範囲の問題です。

- 記載すべき情報

- 法令で義務付けられた事項、株主の投資判断に重要な事実

- 慎重に判断すべき情報

- 競争上の地位に影響する戦略、未発表の事業計画

- 記載を避けるべき情報

- 技術的ノウハウ、顧客・取引先の機密情報

- 判断に迷う場合

- 法務部門や外部専門家への相談を推奨

法令で記載が義務付けられた事項は必ず含める必要がありますが、それを超えた過度な記載は企業秘密の漏洩につながる可能性があります。

適切なバランス感覚を身につけるためには、他社の事例研究や専門家への相談も有効です。

法改正への対応方法

会社法や関連規則は頻繁に改正されるため、常に最新の法令に基づいた作成が必要です。

| 情報源 | 更新頻度 | 入手方法 | 活用ポイント |

|---|---|---|---|

| 経団連ひな形 | 法改正時 | 公式サイトからダウンロード | 大企業向けの詳細版 |

| 全国株懇連合会ひな形 | 年1回程度 | 会員向け配布・サイト掲載 | 中小企業向けの簡易版 |

| 法務省令改正情報 | 随時 | 官報・法務省サイト | 根本的な制度変更 |

| 実務解説書 | 年1回 | 書籍・専門誌 | 実務的な解釈・事例 |

特に経団連や全国株懇連合会が公表するひな形は定期的に更新されるため、作成前に最新版を確認しましょう。

また、改正内容を正しく理解するために、実務解説書や専門セミナーの活用も効果的でしょう。

株主にとってわかりやすい事業報告書にするコツ

法的要件を満たすだけでなく、株主が理解しやすい資料にする工夫も重要な要素です。

- 文字・レイアウト

- 12ポイント以上のフォント、適切な行間、見出しの工夫

- 視覚的要素

- グラフ・図表の活用、カラー印刷、写真の効果的使用

- 構成・表現

- 要点の箇条書き、専門用語の解説、ストーリー性のある構成

- デジタル対応

- PDF最適化、動画コンテンツ、ウェブサイトとの連携

文字だけの報告書ではなく、図表やグラフを効果的に活用することで、視覚的にわかりやすい資料になります。

近年では動画を活用した事業報告も増えており、株主との新たなコミュニケーション手段としても注目です。

株主総会での事業報告と活用方法

作成した事業報告書は、株主総会において重要な役割を果たします。

単に法的義務として報告するだけでなく、株主との信頼関係構築や企業価値向上のツールとして戦略的に活用が可能です。

ここでは株主総会での具体的な報告実務から、効果的な活用方法まで詳しく解説していきましょう。

株主総会での報告義務と手続き

事業報告書は株主総会において報告事項として位置づけられ、承認を求める決議事項ではありません。

これは事業報告が過去の事実に関する報告であり、その内容の当否を株主が判断するのは適切ではないためです。

- 事業報告は報告事項(決議不要)

- 計算書類は承認事項(決議必要)

- 招集通知に事前添付が必須

- 株主総会での口頭報告も実施

ただし計算書類については承認事項となるため、決議が必要になることもあります。

議事進行では通常、事業概況の説明として5〜10分程度で要点を報告するのが一般的でしょう。

バーチャル株主総会での事業報告

コロナ禍を機に普及したバーチャル株主総会では、事業報告の方法も従来とは大きく変化しています。

オンライン開催時には画面共有機能を活用して、視覚的にわかりやすいプレゼンテーション形式での報告が可能になります。

- 画面共有でのスライド表示

- 動画コンテンツの活用

- チャット機能での質疑応答

- 録画配信による後日視聴

特に動画を活用した事業報告は株主の理解度向上に効果的で、多くの企業が取り入れ始めています。

また録画機能により、総会に参加できなかった株主も後日内容を確認することが可能です。

株主との信頼関係構築ツールとして活用

事業報告書の真の価値は、単なる法的義務を超えた株主コミュニケーションツールとしての活用にあります。

企業の透明性を示し、経営陣の姿勢や将来への取り組みを伝える重要な機会として捉えることが大切です。

- 透明性の向上

- 企業活動の詳細な情報開示により投資家の信頼を獲得

- 経営方針の伝達

- 数値では表現できない経営者の想いや戦略を共有

- リスク管理の姿勢

- 課題や対策を率直に報告し、誠実な経営姿勢をアピール

- 成長ストーリーの構築

- 過去の実績から将来への道筋を描く

特に中長期的な企業価値向上を目指す投資家にとっては、定量的な財務情報だけでなく、こうした定性的な情報も重要な投資判断材料となります。

継続的に質の高い事業報告を行うことで、安定した株主基盤の構築にもつながるでしょう。

よくある質問とトラブル対応

事業報告書の作成過程では、様々な疑問やトラブルが発生することがあります。

特に初めて担当する方や中小企業のIR・総務担当者からは、実務的な対応方法に関する質問が多く寄せられています。

ここでは実際の現場でよく出る疑問点とその対処法をQ&A形式で整理しました。

事前にこれらのポイントを把握しておくことで、スムーズな作成プロセスを実現できるでしょう。

提出期限に間に合わない場合の対処法

株主総会の2週間前という提出期限に間に合わない場合、法的リスクと株主への影響を最小限に抑える対応が必要です。

まず取締役会で株主総会の延期を検討し、同時に株主への適切な説明を準備していきます。

- 即座に実施すべき対応

- 取締役会での状況報告と対応策検討

- 株主総会延期の検討

- 新しい開催日程と招集通知の再発送

- 株主への説明

- 遅延理由の開示と謝罪文の作成

- 再発防止策

- 作成プロセスの見直しと体制強化

非公開会社の場合は1週間前までの提出でも法的には問題ありませんが、株主への配慮は欠かせません。

今後このような事態を避けるため、作成スケジュールの根本的な見直しも検討しましょう。

監査での指摘事項への対応

監査役による監査では、記載内容の正確性や法令遵守の観点から様々な指摘を受けることがあります。

よくある指摘事項を事前に把握し、適切な対応策を準備しておくことで、スムーズな監査プロセスを実現できます。

- 記載漏れ

- 法定記載事項の確認不足、最新ひな形との照合不備

- 事実誤認

- 数値や日付の間違い、役員情報の更新漏れ

- 表現の問題

- 過度に楽観的な表現、リスク情報の不足

- 整合性の問題

- 他の開示資料との矛盾、前年度からの変更点説明不足

指摘を受けた場合は迅速に修正作業を行い、監査役との合意形成を図ることが大切です。

修正内容によっては取締役会での再承認が必要になる場合もあるため、スケジュールへの影響も考慮しなければなりません。

事前チェックのポイント

監査での指摘を最小限に抑えるため、事前のセルフチェック体制を整備することが重要です。

複数の担当者による相互チェックや、前年度の指摘事項を反映したチェックリストの作成が効果的でしょう。

また、法務部門や外部専門家との事前相談により、リスクの高い記載内容を洗い出すことも可能。

定期的な勉強会の開催により、担当者のスキル向上を図ることも長期的には重要な対策となります。

中小企業でよくある質問

中小企業のIR・総務担当者からは、省略判断や外部委託に関する質問が特に多く寄せられます。

限られたリソースの中で効率的に作成するためのポイントを、実務的な観点から整理しました。

- Q: 省略できる項目の判断基準は?

- A: 会社法施行規則の該当条項を確認し、自社の状況と照合して判断

- Q: 外部委託する場合の費用相場は?

- A: 10万円〜50万円程度(企業規模や記載内容により変動)

- Q: 初回作成時の注意点は?

- A: 早期の体制構築と専門家への相談、十分な準備期間の確保

- Q: 毎年同じ内容でも問題ない?

- A: 法的には問題ないが、株主への説明責任の観点から適切な更新が望ましい

特に省略判断では安易に省略せず、株主への説明責任を果たすという観点から慎重に検討するのが大切。

外部委託を検討する場合は、複数の専門事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討しましょう。

【まとめ】事業報告書で企業の透明性と信頼を高めよう

最後に、本記事の内容をまとめます。

- 事業報告書は会社法で定められた法定開示書類で、すべての株式会社に作成義務がある

- 公開会社は180日、非公開会社でも90日の準備期間が必要で早期着手が重要

- 中小企業は会社法施行規則により記載内容を大幅に省略可能

事業報告書は、単なる法的義務として捉えるのではなく、株主との重要なコミュニケーションツールとして活用することが大切です。

適切な準備期間を確保し、他部署との連携を図りながら、質の高い資料を作成していきましょう。

継続的に改善を重ねることで、投資家からの信頼獲得と企業価値向上に繋がりますよ。